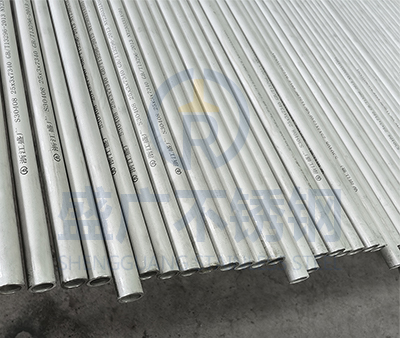

解释不锈钢换热管表面亮度不一致的原因

09/17/2025 02:47:53不锈钢换热管表面亮度不一致指的是有的暗、有的亮,这种现象是多种因素共同作用的结果,主要涉及材料特性、生产工艺、表面处理及使用环境等方面。

1、生产工艺因素

轧制工艺控制不当:轧制过程中若速度过快或温度不均,会导致管材表面产生微观变形或局部应力集中,形成亮度差异。例如,轧制温度过高区域可能因氧化膜增厚呈现暗色,而温度不足区域则保持较高反射率。模具磨损或挤压压力不均也会造成壁厚差异,进而影响光线反射的均匀性。

热处理工艺缺陷:固溶处理(1050-1100℃水淬)时,若冷却速率不均或保温时间不足,会导致奥氏体晶粒尺寸分布不均。晶粒粗大区域表面粗糙度增加,呈现亚光效果;而细小晶粒区域则保持较高光洁度。冷加工后的退火工艺不当同样会引发局部硬度差异,影响表面反光特性。

2、表面处理工艺差异

抛光工艺局限性:机械抛光可能因磨头磨损或压力不均导致局部过抛(高亮)或欠抛(暗区)。电解抛光虽能获得均匀镜面,但若电流密度分布不均或电解液成分波动,仍会产生亮度差异。化学抛光则更易受溶液浓度和温度波动影响,形成斑驳外观。

拉丝与酸洗处理:拉丝工艺会形成定向纹理,不同角度观察时呈现明暗变化。酸洗钝化过程中,若酸液残留或中和不彻底,局部区域会因二次腐蚀形成哑光斑点,与正常钝化区形成对比。例如硝酸浓度不足时,钝化膜厚度不均导致反射率差异。

3、使用环境影响

高温氧化与腐蚀:长期在300℃以上环境使用时,不锈钢表面会形成氧化铬层,其厚度随温度升高而增加。局部过热区域氧化膜更厚,呈现蓝黑色;而低温区保持银白色。含氯介质(如海水)会优先破坏钝化膜,使腐蚀区域失去光泽。

机械磨损与污染:流体冲刷或颗粒碰撞会导致表面划痕,破坏原有抛光效果。油污、灰尘等污染物附着在凹陷处,形成视觉上的暗斑。拉丝管尤其易因污染物嵌入纹理而出现局部发黑现象。

4、材料本身特性

成分偏析与组织不均:铬(Cr)和镍(Ni)元素分布不均会导致局部耐蚀性差异。贫铬区更易氧化,形成暗色腐蚀产物。冷加工变形量不同区域(如焊缝附近)的位错密度差异,也会影响表面光洁度。

晶间腐蚀敏感性:碳含量超标(>0.08%)时,晶界处碳化铬析出导致贫铬区,在腐蚀环境中优先失光。这种暗化通常沿晶界扩展,形成网状或点状暗斑。

建议定期使用中性清洁剂去除不锈钢换热管表面的污染物,高温或腐蚀性环境中建议选用316L等更高合金等级材料,对亮度要求高的场合,建议采用电解抛光+钝化复合工艺,确保表面均匀性。